幚峴偟偨偲偙傠

FOR ... NEXT偵偼偦偺巇條傪偟偭偐傝攃埇偟偰偍偐側偄偲丄巚偄傕偐偗側偄棊偲偟寠偵偼傑傞偙偲偑

偁傝傑偡丅FOR儖乕僾偺棊偲偟寠傕偁傢偣偰嶲徠壓偝偄丅

丂僷僜僐儞妶梡尋媶5斣奨乮Visual Basic丄Excel(VBA)丄BASIC丂僾儘僌儔儈儞僌尋媶乯

BASIC挻婎杮侾乮30暘偱BASIC亅亅婎杮俉岅乯乮屳姺乯

====================================================================================

丒峴斣崋丄曄悢丄戙擖

丒Print / Locate / Width / Input / If then else / Goto / Inkey$

/For Next /

BASIC偺徻嵶偵偮偄偰偼丄偍巊偄偺BASIC偺儅僯儏傾儖傗丄HELP丆偦偺懠BASIC

偺堦斒彂愋偱偍挷傋偄偨偩偔偲偟偰丄傑偭偨偔偺弶怱幰偱傕BASIC偱庤偭庢傝憗偔娙扨側僾儘僌儔儉

偑偱偒傞傛偆偵丄挻婎杮偺俉柦椷傪尩慖偟偰傑偲傔偰傒傑偟偨丅

側偍丄杮儁乕僕偱巊偆BASIC偼WINDOWS忋偺僼儕乕僜僼僩偱偁傞丄挭揷巵偵傛傞

N88屳姺BASIC for Win傪擮摢偵偍偄偰傑偡偑丄懠偺BASIC偱傕傎傏嫟捠偱偡丅

====================================================================================

乮侾乯丂峴斣崋

BASIC僾儘僌儔儉偼丄愭摢偵峴斣崋傪婰弎偟傑偡丅峴斣崋偼侾偯偮憹傗偟偰傕偐傑偄

傑偣傫偑丄偨偄偰偄偼10偍偒偵偮偗傑偡丅乮偁偲偱丄搑拞偵捛壛偟傗偡偄傛偆偵偲偄偆攝椂乯

幚峴帪偵偼丄婎杮揑偵彫偝偄峴斣崋偐傜幚峴偝傟偰偄偒傑偡丅

乮俀乯丂曄悢偲戙擖

曄悢偼戝偒偔暘偗偰悢抣曄悢偲暥帤曄悢偑偁傝傑偡丅曄悢柤偺嵟屻偵$傪偮偗傞偲丄

暥帤曄悢偲偟偰埖傢傟傑偡丅徻偟偔偼乽(3)曄悢偺宆乿偱愢柧偟傑偡丅

A=5 丂丂丂A偼悢抣曄悢偱 A偺抣偼5

Q$="5" 丂Q$偼暥帤曄悢偱Q$偼5偲偄偆暥帤偑擖偭偰偄傞

忋婰偺応崌偺 =

偼摍崋偱偼側偔丄戙擖傪偁傜傢偟偰偄傑偡丅偡側傢偪丄

A偵5傪戙擖偡傞偲偄偆堄枴偱偡丅乮BASIC偺応崌丄摍崋偲偟偰傕 = 傪巊偆偺偱拲堄

摍崋偲偟偰偺巊梡偼 IF 暥偺屄強傪嶲徠乯

廬偭偰丄A = A + 1偲偄偆偺偼丄乮尦偺乯A偵1壛偊偨抣傪乮怴偟偄乯A偵戙擖偡傞偲偄偆偙偲

偵側傝傑偡丅

偱偼

10 A=3

20 A=A+2

30 PRINT A , B

偲偄偆僾儘僌儔儉乮PRINT暥偼壓傪嶲徠丅夋柺傊偺昞帵偺柦椷乯偱丄A偼偦傟偧傟偄偔偮

偱偟傚偆偐丅A偼5偱偡偹丅偝偰丄B偼偳偆偱偟傚偆丅偄偪偳傕丄B偵悢抣偑戙擖偝傟偰偄傑偣傫丅

N88屳姺BASIC for Win 偱偼堦搙傕悢抣偺戙擖偝傟偰偄側偄曄悢偵偼丄弶婜抣偲偟偰0偑

愝掕偝傟傑偡丅乮BASIC偺庬椶偵傛偭偰庢傝埖偄偑堘偆偑丄偩偄偨偄0偑愝掕偝傟傞乯

廬偭偰丄偙偺応崌

| 5 丂丂丂丂丂0 |

偲夋柺偵昞帵偝傟傑偡丅

偙偺傛偆偵戝曽偺BASIC偵偍偄偰偼丄枹掕媊乮弶婜抣傪梌偊偰側偄乯曄悢傪偄偒側傝巊偭偰傕丄0傪弶婜抣

偲偟偰梌偊偰偔傟傑偡丅偙傟偼BASIC偺偍偍傜偐偱丄僾儘僌儔儉偟傗偡偄揰偱偡偑丄斀柺儖乕僘偲傕尵偊傑偡丅

懠偺尵岅偱偼丄枹掕媊偺曄悢偼慡偰僄儔乕偲偟偰儁働偵偡傞傕偺偑懡偄偱偡丅

乮俁乯丂曄悢偺宆

乮NEC偺杮壠偺乯N88Basic偱偼丄曄悢偺宆偲偟偰丄暥帤曽丄惍悢宆丄扨惛搙幚悢宆丄攞惛搙幚悢宆偑偁傝丄

偦傟偧傟曄悢柤偺嵟屻偵埲壓偺宆愰尵暥帤傪偮偗傞偙偲偵傛偭偰嬫暿偟偰偄傑偡丅

側偍丄宆愰尵暥帤傪徣棯偟偨応崌偼丄"!"偑晅偄偰偄傞偲傒側偟丄扨惛搙幚悢宆偵側傝傑偡丅

丂!丂扨惛搙幚悢宆丂乮徣棯偝傟偨応崌傕乯

丂#丂攞惛搙幚悢宆

丂%丂惍悢宆

丂$丂暥帤宆

椺偊偽丄

A!丂扨惛搙幚悢宆

I%丂惍悢宆

S$丂暥帤宆

扨偵丄A偲彂偔偲扨惛搙幚悢宆偲尒側偝傟傑偡丅

側偍丄宆愰尵柦椷(DEFINT, DEFSNG側偳乯傪梡偄偰堦妵巜掕傪峴偆偲丄宆愰尵暥帤傪徣棯偟偨応崌偼丄

宆愰尵柦椷偵傛偭偰愰尵偝傟偨宆偵側傝傑偡丅

椺偊偽丄DEFINT A-C 偲偡傞偲丄A-C偱巒傑傞曄悢偼惍悢宆偵側傝傑偡丅偨偩偟丄宆愰尵暥帤偺傎偆偑

桪愭偝傟傞偺偱丄忋婰偺愰尵偑偝傟偰偄偰傕C#偲偡傞偲攞惛搙宆偺曄悢偵側傝傑偡丅

忋婰偼N88Basic偺応崌偺愢柧偱偡偑丄懠偺Basic偍傛傃N88屳姺Basic for win偱傕傎傏摨偠偱偡丅

悢抣宆偺応崌偼丄偦傟偧傟偺宆偺惛搙乮桳岠働僞悢乯偺栤戣偑偁傝傑偡丅

愄偺BASIC(N88Basic, F-Basic側偳乯偱偼惍悢宆偼16bit偱昞傢偣傞斖埻撪丄偮傑傝晞崋晅偱偼丄

-32768丂乣 32767丂偺斖埻撪偟偐昞傢偡偙偲偑弌棃傑偣傫偱偟偨偑丄

N88屳姺Basic for Win95偺応崌偼惍悢宆偺応崌偱傕15働僞掱搙偺桳岠働僞悢(*)偵側傞傛偆偱偡丅

乮仏乯撪晹揑偵偼VB5偱嶌惉偝傟偰偄傞偨傔偲巚傢傟傞丅

悢抣宆偺惛搙偺栤戣偵偮偄偰偼丄C尵岅偺儁乕僕偱偡偑乽Unsigned宆偲晜摦彫悢揰宆偺撪晹峔憿乿

偲偄偆儁乕僕傪偛嶲徠壓偝偄丅

乮係乯丂掕悢

屌桳偺抣乮123側偳偺悢抣傗"abc"側偳偺暥帤楍乯傪掕悢偲偄偄傑偡丅

掕悢偼丄埲壓偺捠傝偵暘椶偝傟傑偡丅

嘆丂暥帤楍丂"abc" 側偳僟僽儖僋僅乕僥乕僔儑儞偱埻傫偩暥帤楍

嘇丂悢抣

丂嘇-1丂惍悢宆丂8恑朄宍幃丂10恑朄宍幃丂16恑朄宍幃

丂嘇-2丂幚悢宆丂扨惛搙幚悢丂攞惛搙幚悢

N88Basic偱偼摢偵&O傪晅偗傞偲8恑朄宍幃偺悢抣偵側傝傑偡丅丂&O234

側偳

摢偵&H傪晅偗傞偲16恑朄宍幃偵側傝傑偡丅丂&HDFF 側偳丅

俈働僞埲壓偺幚悢丄悢抣偺嵟屻偵!傪晅偗偨悢抣傗E傪巊偭偨巜悢宍幃偱彂偄偨悢抣偑扨惛搙幚悢偺悢抣偵側傝傑偡丅

356.123! 丂3.05E-04 側偳

8働僞埲忋偺幚悢丄悢抣偺嵟屻偵#傪晅偗偨悢抣傗D傪巊偭偨巜悢宍幃偱彂偄偨悢抣偑攞惛搙幚悢偵側傝傑偡丅

3456.987#丂1.23674D-11 側偳

忋婰偼N88Basic偺応崌偺愢柧偱偡偑丄懠偺Basic偱傕傎傏摨偠偱偡丅

側偵偼偲傕偁傟丄夋柺偵昞帵偡傞偙偲偑丄堦斣偺姶怱帠偱偡傛偹丅

PRINT 暥偱夋柺偵昞帵偟傑偡丅

| PRINT 幃亙悢抣亜

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂乮椺乯 PRINT 4+5 PRINT 曄悢亙悢抣曄悢丄暥帤曄悢亜 丂丂丂乮椺乯 PRINT A PRINT "亙暥帤楍亜" 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 乮椺乯 PRINT "HELLO" 傕偪傠傫丄幃丄曄悢丄暥帤楍傪慻傒崌傢偣偰丄巊偆偙偲偑偱偒傑偡丅 偦偺嵺丄暋悢偺僨乕僞偺嬫愗傝偲偟偰 , 乮僐儘儞乯 ;乮僙儈僐儘儞乯傪巊偄傑偡 乮椺乯PRINT "嬥妟"; A*100; "墌" |

丂

埲壓偺俀偮偺僒儞僾儖僾儘僌儔儉偑偳偆昞帵偝傟傞偐丄幚尡偟偰傒偰壓偝偄丅

| 10 A=5 20 PRINT A 丂丂丂丂丂丂丂丂 |

寢壥夋柺偼壓恾偺傛偆側姶偠

| 5 |

| 10 PRINT

"HELLO" 20 PRINT "HELLO" 30 PRINT "HELLO","HELLO"丂丂丂丂丂'嬫愗傝偑僐儘儞偱偡乮僐儘儞偺応崌嬻敀偑弌椡偝傟傑偡乯 40 PRINT "HELLO";"HELLO"丂丂丂丂丂'嬫愗傝偑僙儈僐儘儞偱偡丂乮僙儈僐儘儞偱偼丄懕偗偰暥帤偑弌椡乯 |

寢壥夋柺偼壓恾偺傛偆側姶偠

| HELLO HELLO HELLO 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂HELLO HELLOHELLO |

夋柺忋偺昞帵偡傞嵗昗傪巜掕偡傞偺偑 LOCATE暥偱偡丅

| LOCATE x嵗昗亙悢抣丄曄悢丄幃亜, y嵗昗亙悢抣丄曄悢丄幃亜丂丂 |

夋柺偼丂墶仏廲偱丄40*20, 40*25, 80*20, 80*25偺係僞僀僾偑偁傝

偙傟偼WIDTH 偱巜掕偟傑偡丅丂乮椺乯WIDTH

80, 20

80*20偺巜掕偺帪偼丄嵍忋偑(0,0)丄丂塃壓偑(79,19)偲偄偆嵗昗偵側傝傑偡丅

乮椺乯

| (0,0)丏丏丏丏丏丏丏丏丏丏丏丏丏丏丏丏丏丏丏丏丏丏丏丂 丂丂丂丏丏丏丏丏丏丏(79,0) 丏丏丏丏丏丏丏丏丏 丏丏丏丏丏丏丏丏丏丏丏丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丏丏丏丏丏(79,19) |

SAMPLE-3偼夋柺偺偳恀傫拞偵 A偲偄偆暥帤傪昞帵偟傑偡丅

| 10 WIDTH 80,20丂丂丂丂丂丂丂丂丂 20 LOCATE 39,9丂丂 30 PRINT "A" |

偙傟偱丄岲偒側埵抲偵昞帵偱偒傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

儐乕僓乕偵壗偐悢抣傪擖椡偝偣偨偄帪偵巊偆偺偑INPUT偱偡丅

| INPUT ["亙暥帤楍亜

" {,|;}]

曄悢 ,[曄悢]

丂丂曄悢偼偄偔偮偱傕俷俲偱偡丅 乵 丂丂乶偼徣棯壜丂丂乷丂乥丂乸偼偳偪傜偐慖戰 INPUT暥偑幚峴偝傟傞偲丄乮暥帤楍乯傪昞帵偟偰丄僉乕儃乕僪偐傜偺擖椡懸偪偵側傝傑偡丅 |

SAMPLE-4偼恎挿偲懱廳傪擖椡偝偣丄偦偺傑傑夋柺偵嵞搙昞帵偡傞僾儘僌儔儉偱偡丅

| 10 INPUT"恎挿偲懱廳傪擖傟偰壓偝偄";H,W丂丂丂丂丂丂丂 20 PRINT"恎挿";H;"懱廳";W |

SAMPLE-5偼敿宎傪擖椡偟丄墌偺柺愊傪弌偡僾儘僌儔儉

| 10 INPUT "敿宎";R 20 MENSEKI=R*R*3.14 30 PRINT "柺愊";MENSEKI丂丂丂丂丂丂丂丂丂 |

丂

榑棟幃偺忦審敾掕傪偟傑偡丅

| IF 榑棟幃 THEN 丂暥丂

[ELSE 暥丂] ELSE偼徣棯壜擻 榑棟幃傪敾掕偟丄榑棟幃偑恀側傜 THEN 傪幚峴丂丄 婾側傜 ELSE傪 幚峴偟傑偡丅 |

SAMPLE-6偼擖椡偟偨嵨偵傛傝丄弌椡暥傪偐偊傑偡丅

| 10 MYAGE=30 20 INPUT "偁側偨偺嵨傪擖傟偰壓偝偄" ; YOUR 30 IF MYAGE>=YOUR THEN PRINT "巹偼摨偄嵨偐丄擭忋" ELSE PRINT "巹偼擭壓" |

丂

巜掕偝傟偨峴斣崋傊僕儍儞僾偝偣傑偡丅

乮椺乯 丂GOTO 200

SAMPLE-7偼塱墦偵丄0偐傜9傑偱偺悢帤傪夋柺偺恀傫拞偵昞帵偟懕偗傑偡

| 10 WIDTH 80,20 20 X=0 30 LOCATE 39,9 40 PRINT X 50 X=X+1 60 IF X>9 THEN X=0丂丂丂丂丂丂丂丂丂 70 GOTO 30 |

INPUT暥偼丄僉乕儃乕僪偐傜偺擖椡懸偪偲側傝丄儕僞乕儞僉乕偑墴偝傟傞傑偱丄偦偙偱

僾儘僌儔儉偼幚峴懸婡偲側傝傑偟偨偑丄偙傟偱偼僔儏乕僥傿儞僌僎乕儉偼偱偒傑偣傫丅

偦傟偵懳偟INKEY$偼僉乕擖椡懸偪傪偣偢丄偦偺帪墴偝傟偰偄傞僉乕偺暥帤傪摼傑偡丅

傕偟壗傕僉乕偑墴偝傟偰偄側偗傟偽丄INKEY$偺抣偼僰儖僗僩儕儞僌乮嬻暥帤乯偲側傝傑偡丅

SAMPLE-7偼塱墦偵巭傑傜側偄僾儘僌儔儉偲側偭偰偄傑偡偑丄偙傟偱偼崲傝傑偡丅

侾

偺僉乕偑墴偝傟偨傜廔椆偡傞傛偆偵偟偨偺偑丄SAMPLE-8偱偡丅

| 10 WIDTH 80,20 20 X=0 30 LOCATE 39,9 40 PRINT X 50 X=X+1 60 IF X>9 THEN X=0 70 A$=INKEY$ 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂'偙偙偱墴偝傟偰偄傞僉乕傪庢摼偟A$偵戙擖丂丂 80 IF A$="1" THEN GOTO 90 ELSE GOTO 30丂丂丂丂丂丂'A$偺敾掕 1側傜 90傊 90 END |

偙偙傑偱丄巊偊傟偽丄娙扨側僾儘僌儔儉側傜偄傠偄傠慻傔傞傛偆偵側傞偼偢偱偡丅

僐儞僺儏乕僞乕偵堦斣傗傜偣偨偄偺偼丄壗偲偄偭偰傕扨弮側孞傝曉偟嶌嬈偱偡丅乮惗恎偺恖娫偑堦斣傗傝偨偔

側偄偙偲偱偡丅乯偦偺偨傔偺柦椷偑 FOR........ NEXT偱偡

| FOR 曄悢=弶婜抣亙悢抣丄曄悢亜

TO 廔抣亙悢抣丄曄悢亜 暥 NEXT [曄悢] 乵丂丂乶偼徣棯壜 曄悢偑廔抣偵側傞傑偱FOR

NEXT偺儖乕僾傪孞傝曉偟傑偡丅 |

SAMPLE-9丄SAMPLE-10偼偦傟偧傟丄侾偐傜擖椡偝傟偨悢傑偱偺憤榓(1+2+3+....)

傪媮傔傞僾儘僌儔儉偱偡丅SAMPLE-9偼FOR NEXT傪巊傢側偄応崌偱偡丅

| 10 INPUT "憤榓偺廔抣傪擖椡"

; E 20 TOTAL=0 : X=1 30 TOTAL=TOTAL+X 40 X=X+1 50 IF X>E THEN GOTO 60 ELSE GOTO 30丂丂丂 60 PRINT TOTAL |

丂

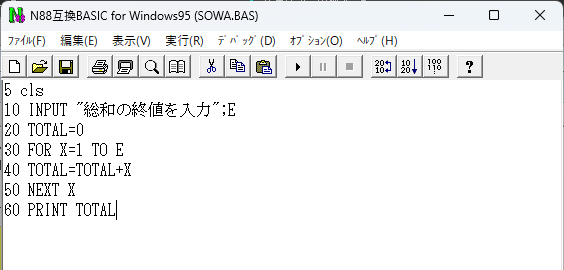

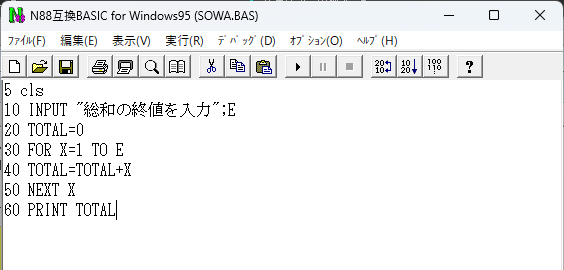

| 10 INPUT "憤榓偺廔抣傪擖椡"

; E丂丂 20 TOTAL=0 30 FOR X=1 TO E 40 TOTAL=TOTAL+X丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 50 NEXT X 60 PRINT TOTAL |

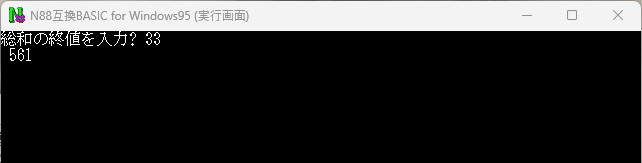

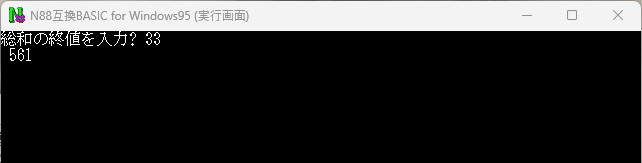

N88屳姺Basic for Windows95偺僾儘僌儔儉夋柺

幚峴偟偨偲偙傠

FOR ... NEXT偵偼偦偺巇條傪偟偭偐傝攃埇偟偰偍偐側偄偲丄巚偄傕偐偗側偄棊偲偟寠偵偼傑傞偙偲偑

偁傝傑偡丅FOR儖乕僾偺棊偲偟寠傕偁傢偣偰嶲徠壓偝偄丅

埲忋偺柦椷偱BASIC偺僾儘僌儔儉偼娙扨側傕偺側傜偦偙偦偙丄慻傔傞偼偢偱偡丅

偁偲偼丄婎杮柦椷偼GOSUB丄 RETURN

乮僒僽儖乕僠儞偵偲偽偟偰丄栠傞乯

CLS乮夋柺傪徚嫀偡傞乯偲偐偖傜偄偱偟傚偆偐丅

偦偙傜傊傫偼丄BASIC挻婎杮乮侾侽岅偱僔儏乕僥傿儞僌僎乕儉傪嶌傞乯傪嶲峫偵偟偰丄

尋媶偟偰傒偰壓偝偄丅

丂